СмартПульс

- держите руку на пульсе высоких технологий!

Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

СмартПульс

- держите руку на пульсе высоких технологий!

Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

СмартПульс

- держите руку на пульсе высоких технологий!

Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

СмартПульс

- держите руку на пульсе высоких технологий!

Новости, статьи, обзоры мобильных устройств, компьютеров, комплектующих, радиолюбительских конструкций

Главная - Статьи - Наука и научно-популярное - Как электроника стала миниатюрной и доступной

В наше время бытовая электроника стала одновременно и миниатюрной, и доступной по цене (кроме, разве что, флагманских моделей для эстетов; но у богатых всегда были свои причуды).

Но так было не всегда: старшее поколение помнит, что электроника была страшно дорогой и тяжелой. Цветной телевизор весом 50-60 кг и ценой в зарплату за полгода, а то и больше, - как Вам такое?!

В этом материале далее очень кратко пробежимся в стиле "галопом по Европам" и взглянем, какой путь проделала электроника, чтобы стать лёгкой и доступной по цене.

Первые электронные устройства, ещё на лампах, изготовлялись навесным (объёмным) монтажом.

На шасси устанавливались ламповые колодки и другие крупногабаритные детали, а к ножкам колодок припаивались пассивные элементы (резисторы, конденсаторы, индуктивности) и проводники, соединяющие этот каскад с другими каскадами. Если контактов на ламповых колодках не хватало, то устанавливались дополнительные контактные площадки без возможности установки ламп.

Типичный пример такой аппаратуры - радиоприёмник Рига-10, на следующих изображениях - вид снаружи, вид на шасси и вид со стороны монтажа:

Радиоприёмник Рига-10 (кликнуть для увеличения, откроется

в новом окне)

Недостатки - очевидны: монтаж занимает много места, а главное - монтаж невероятно трудоёмок: каждый элемент и каждый проводник припаиваются отдельно!

В результате цены на радиоаппаратуру были очень высокими: радиоприёмник среднего класса по цене был примерно равен зарплате среднего работника за 1-2 месяца; а покупка телевизора была семейным праздником!

Тем не менее, такой метод производства радиоаппаратуры

существовал несколько десятилетий, пока ему на смену не пришли печатные платы.

Формально печатная плата была изобретена очень давно: ещё в 1902 году. На заре электроники эту идею предложил немецкий инженер Альберт Хансон. Но широкой потребности в них ещё не было, и бизнес просто тихо прошел мимо этой идеи. И даже с началом массового производства радиоаппаратуры, от домашних радиоприёмников до радиолокационных станций, всё делалось кустарно, по-старинке. Работа радиомонтажников была не тяжелой физически, но адской по своей сути.

Этой идее сумел пробить дорогу в жизнь Пауль Эйслер, австрийский еврей, эмигрировавший в Британию в поисках спасения от штурмовиков одной нации, возомнившей себя "великой".

Конечно, поднимал это производство не один он, были и другие энтузиасты, но его заслуги были максимальными.

Суть печатной платы, надеюсь, известна всем: изготовление всех проводников схемы сразу в едином цикле , что позволило отказаться от соединения элементов друг с другом отдельными проводниками.

Для этого на плоский лист диэлектрического материала наносился слой медной фольги, а затем лишнее стравливалось так, что на плате оставались готовые проводники соединений между радиодеталями.

Эта технология была доступна даже радиолюбителям (хотя и не повсеместно). Надо было раздобыть кусок фольгированного текстолита (чаще всего – на свалках радиозаводов) и хлорное железо для травления (в магазинах химреактивов).

Печатные платы произвели революцию: производство радиоаппаратуры удешевилось, а количество ошибок из-за неправильной пайки проводников снизилось до нуля (но их возможность осталась при межплатных соединениях).

В СССР внедрение печатных плат началось с гражданской продукции: 1953 г. - радиоприёмник "Дорожный" (чемодан с ручкой), 1954 г. - телевизор "Старт". Затем технология переместилась, естественно, и в оборонный сектор.

Итак, технология удешевилась, радиоаппаратура стала ближе к народу, а с габаритами остались проблемы: радиолампы были большими; да ещё и потребляли энергию на накал катода.

Были сделаны попытки уменьшить габариты ламп, не изменяя их сути.

Так возникли пальчиковые лампы, затем - сверхминиатюрные лампы, и, как апогей миниатюризации радиоламп, – нувисторы, больше похожие на первые транзисторы, чем на радиолампы.

Радиолампы: обычная (с октальным цоколем), пальчиковая,

сверхминиатюрная

Но миниатюризация ламп - это была "тупиковая ветвь

эволюции". Настоящая миниатюризация началась с изобретения транзисторов.

С началом массового производства транзисторов начался расцвет портативной техники и вычислительных машин.

Появились карманные транзисторные радиоприёмники и переносные магнитофоны – сначала катушечные, а затем – «кассетники».

Карманный транзисторный радиоприёмник "Юпитер" (приблизительно

1966 г.)

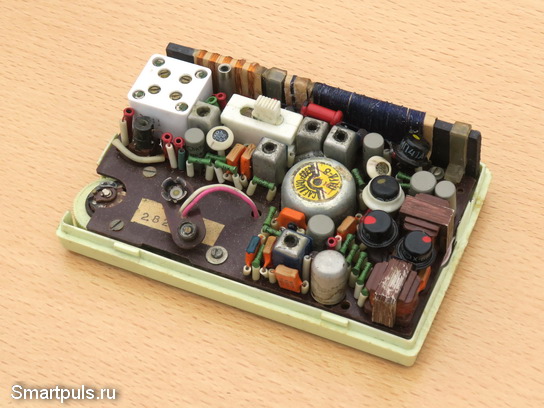

Плата карманного транзисторного радиоприёмника "Юпитер". Обратите

внимание на плотность установки радиоэлементов!

Вычислительные машины ещё не дошли по миниатюризации до уровня персональных компьютеров, они всё ещё занимали минимум стойку, а более мощные – целую комнату (и притом не маленькую комнату!). Но по сравнению с ламповыми ЭВМ, где каждые сутки-двое выходила из строя лампа (их там были тысячи!) и требовался ремонт, это был качественный скачок.

Микросхемы и поверхностный монтаж

Идея микросхем состояла сначала в выращивании на одной подложке нескольких транзисторов или небольших законченных схем, что ещё сильнее уменьшало габариты электроники.

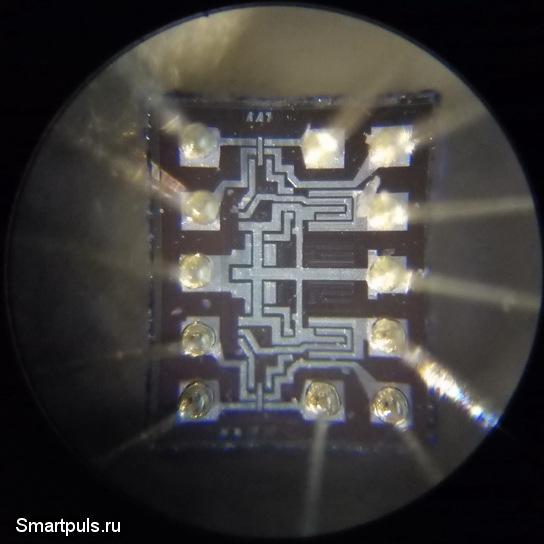

Логическая цифровая микросхема 133ЛА7 под микроскопом (СССР, 1980-е годы)

Затем число транзисторов на одной подложке перевалило за миллиарды штук – так появились современные процессоры.

Рассмотреть отдельные элементы на подложке современного процессора в обычный оптический микроскоп, как на приведённой выше фотографии, уже невозможно, так как их габариты стали меньше длины световой волны. Сейчас уже производятся процессоры по технологическим нормам 2 нм, в то время как длина волны синего света составляет около 400 нм, а красного – около 700 нм.

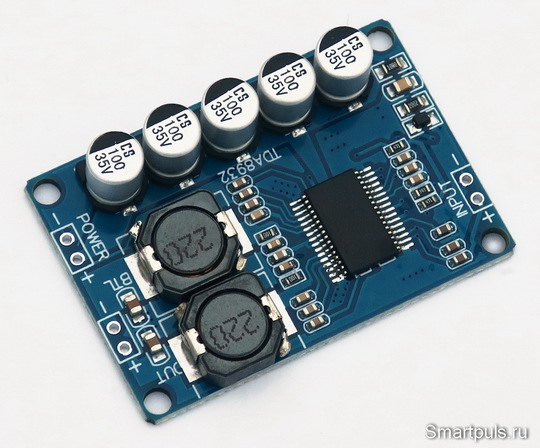

А заодно поменялся способ расположения радиоэлементов на печатной плате – они стали устанавливаться методом поверхностного монтажа. Установка элементов и их пайка выполняются, естественно, полностью на автоматических линиях.

Сами элементы тоже изменились – они стали безвыводными, а для соединения с платой у них делаются металлизированные и облуженные торцы. Размер радиоэлементов тоже уменьшился: там, где не критична мощность рассеяния, их габариты по всем измерениям стали менее 1 мм!

Пример платы с поверхностным монтажом SMD-элементами

Именно такая компоновка дала возможность существования

современным смартфонам, по вычислительной мощности превосходящим старые ЭВМ,

занимавшим целую комнату.

После замены ламп на транзисторы и микросхемы в телевизорах и мониторах в них ещё десятилетия всё равно оставалась одна лампа: это их электронно-лучевая трубка (ЭЛТ, кинескоп). Она делала эти устройства тяжелыми и громоздкими.

Телевизор Рубин-714 - 60 кг чистого веса!

Но, наконец, и на ЭЛТ нашлась управа; это - жидкокристаллические экраны (LCD, Liquid Crystall Display), применяющиеся сейчас не только в телевизорах и мониторах, но и в планшетах, телефонах, электронных часах и фитнес-браслетах.

Затем к числу плоских экранов присоединились экраны типа OLED (Organic Light-Emitting Diode), а в электронных книгах – экраны E-ink («электронные чернила»).

Вот теперь уже поставлена, возможно, жирная точка в миниатюризации бытовой электроники.

В результате долгого поступательного совершенствования электроника стала не только совершенной, но и гуманной по цене (если не говорить о флагманских изделиях). Если раньше радиоприёмники и телевизоры служили десятилетиями, то теперь смена модели смартфона, телевизора и т.д. – обычное житейское дело, не сильно «бьющее по карману» потребителя. Иными словами, электроника стала из роскоши обычным предметом потребления.

Перейти на Главную

Ваш Доктор.

28 января 2025 г.

Вступайте в группу

SmartPuls.Ru

![]() Контакте!

Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.

Контакте!

Анонсы статей и обзоров, актуальные события и мысли о них.

Комментарии вКонтакте:

При копировании (перепечатке) материалов или использовании

изображений ссылка на источник (сайт SmartPuls.ru)

обязательна!

Доктора!

(Администрация сайта - контакты и информация)

Группа

SmartPuls.Ru

![]() Контакте

- анонсы обзоров, актуальные события и мысли о них

Контакте

- анонсы обзоров, актуальные события и мысли о них